ラジコン技術に掲載されていた高橋さん設計のP.VALLEYの図面を元に拡大し、A3コピー用紙で印刷

ラジコン技術に掲載されている図面

胴体側板や垂直尾翼・ラダーなどを切り出すため、最初に作った図面と同じ寸法でもう一枚作成

ラジコン技術に掲載されている原寸大の同枠

ラジコン技術に掲載されているメインギヤ固定部分の部品図

これらの部品図を工作用方眼紙にコピーし、切り出します。

厚紙であることにより、シナベニヤとバルサに書き写すときに変形しにくいのです。

ラジコン技術に掲載されていた高橋さん設計のP.VALLEYの図面を元に拡大し、A3コピー用紙で印刷

ラジコン技術に掲載されている図面

胴体側板や垂直尾翼・ラダーなどを切り出すため、最初に作った図面と同じ寸法でもう一枚作成

ラジコン技術に掲載されている原寸大の同枠

ラジコン技術に掲載されているメインギヤ固定部分の部品図

これらの部品図を工作用方眼紙にコピーし、切り出します。

厚紙であることにより、シナベニヤとバルサに書き写すときに変形しにくいのです。

工作用方眼紙から切り出した部品図

主翼用リブを2mmバルサに書き写し、通常のリブ22枚と前縁ダブルリブ用20枚(斜めトラス用18枚含む)の合計42枚切り出します。

斜めトラス用は長さが不足しますが、バルサを追加することで長さを調整します。

リブを整形するためリブ型の堅木を22枚のバルサリブの左右に配置したあとボルトで固定してから全体をサンディングし、その後スパー材の入る溝を加工します。

このあと残りの20枚を同じ方法で整形します。

同枠とエンジンマウントの製作

F1・F2・F3・F12 → 4mmベニヤ

F4 ~ F11 → 4mmバルサ

エンジンマウント→4mmベニヤ×3枚合わせ

搭載予定のエンジンに合わせてマウントの幅を決めています。

メインギヤを固定するためのメインギヤ台の図面を元に製作します。

奥のメインギヤ台補強材 A,B,C,Dの各部品

手前の長いメインギヤ台はベースが4mmベニヤで、ピアノ線の太さに合わせてカットする方が3mmベニヤになります。

胴体側板の前側と最後部を4mmバルサで製作。

80mm幅のバルサを使用したことで側板前側の高さが足りないため、新たにバルサを接着して寸法を確保しています。

右側胴体側板前側に4X4ヒノキ材を接着し、その後側板最後部を接着します。

ヒノキ材が曲がらないように上下ヒノキ材に直定規を当ててクリップで挟みこんで固定します。

左側胴体側板も右側同様にヒノキ材と最後部を接着しますが、左側胴体側板を図面上で製作したところ右側胴体側板に対しほんの少し寸法差が出たので作り直しです。

そこで寸法を合わせるため右側胴体側板を下に置きラップを敷いてその上で左側胴体側板の接着を行いました。

この方法によって左右差の無い胴体側板が出来上がりました。

胴体最後部後ろのヒノキ材はこの後切断します。

胴体側板の後半部に4X4バルサをトラスに組んで接着。

その後裏側補強材として2mmバルサを貼り、2X5mmヒノキ材を図面の位置に合わせて接着することで側板の完成。

同枠F1とエンジンマウントを図面に合わせて接着。

その際マウントの幅寸法と同じ外径のソケットレンチを挟んで高橋さん考案のパーフェクトクランプを使用して固定します。

同枠F2とF3を図面の位置に合わせて接着しますが、この時高橋さん考案のパーフェクトクランプを使用して隙間が出来ないように押さえます。

胴枠F3の前側に胴枠F7を接着しますが、F3よりも1mmだけ高くなるようにF7の寸法を合わせます。

それはこの後の後部胴体製作で3mmヒノキ材をF3に、2mmバルサをF7に各々接着するため1mmの差を無くすために必要なのです。

胴体後部の上に設置する胴枠(F8~F11)の上部を直線で結ぶため、F3とF12に定規を当てて寸法を確認し、各胴枠の高さを調整。

(定規の前側をF7の上に置いていますが、F3の高さまで調整済み)

高さが揃ったところでF8~F11を接着します。

この機体の特徴となる3X3ヒノキ材7本を胴体上部に接着します。

ヒノキ材が真っすぐとなるように直定規を当てて曲がらないようにしています。

胴体上部に4X4バルサをトラスに接着します。

本来は胴体上部の3X3ヒノキ材7本を接着する前に行う作業だったのですが順番を間違えてしまい、ロングノーズプライヤーを駆使しての作業となりました。

胴体下部にも4X4バルサをトラスに接着します。

図面通りの位置とするため上部と下部は同じ向きとはならないように気を付けます。

主翼の後ろ側に4mmシナベニヤを接着します。(四角い板状の部分)

胴体上部3X3ヒノキ材の間に4mmバルサをはめ込んで成形出来るようにし、それより前側部分に胴体プランク用2mmバルサを貼るための胴枠F5,F6とその上に2X5mmヒノキ材を接着します。

その後胴体上部プランクとして丸めて整形した2mmバルサを整形のしやすいタイトボンドで接着します。

水平尾翼とエレベーター

図面に合わせて6mmバルサで全体を製作し、中央上部のみ2mmバルサを分割整形してから接着。

垂直尾翼と両サイドに付くバルサブロック及びラダー

両サイドのバルサブロックを胴体後部に合わせて寸法を合わせ垂直尾翼に接着したあと整形する。

胴体後部に水平尾翼を接着。

垂直尾翼を載せた状態(接着前)

胴体前部の上側は図面上5mmバルサになっていましたが、成形の事を考慮し6mmバルサを接着。

エンジンベッド横の成形は搭載するエンジンに合わせたため、ニードル部分を切削加工しています。

トラス構造の始まり部分の胴体上部3X3ヒノキ材の間に4mmバルサをはめ込んだところも丸く成形。

水平尾翼全体をサンディングし、垂直尾翼を接着。

垂直尾翼に角度が付かないように機首方向へのゲージと、水平尾翼に対して直角になるようなゲージを作ってから接着しています。

主翼の製作開始

図面上でリブの上下に5×5ヒノキ材を通し接着

前縁バルサ、後縁バルサを接着した後にメインギヤマウント材と補強ベニヤを接着。

左右翼にスパー補強2mmバルサを接着

3.5mmピアノ線2本をBESTOWさんのベンリー・ベンダーを使用してメインギヤを作ります。

メインギヤマウント材よりも前方に突き出す形状とするため、このような角度になります。

設計図中にもラジコン技術 2019年9月号にも記述されていないのですが、設計図主翼中央接合部分に主翼左右を接続するカンザシと思われる記載があります。

接合する部分の補強を行うのにこのカンザシを作ることにしました。

設計図に翼端を100mm上げるようにして上反角が設定されているので、その角度を計算。

外部サイトの三角関数に記入してみたところ7.6度と出たのでその角度になる型紙を作り、左右主翼の接続部に型紙を当てるとピッタリと合ったため、型紙をベースにベニヤで中央カンザシを2枚切り出し。

主翼前側リブを追加で接着し、後ろ側リブをトラス組みにする事で主翼の強度が増します。

トラス組みにする後ろ側リブ後端部の強度が不足気味のため、2mmバルサを新たに接着しています。

前縁材と後縁材の下部にプランク材を接着し主翼中央カンザシを使用して主翼左右を接着。

そのあと前縁材と後縁材部分にカンザシを接着します。

主翼前縁材中央にノックピンとなる6mm棒を差込みセンターリブ前側とセンターリブ後側を接着。

前縁材と後縁材の上部にプランク材を接着し主翼中央部下面のプランクを行います。

そのあと主翼中央上面のプランクを行います。

翼端の形状として前後方向に丸くなるように80mm幅バルサ材3枚で1枚になるように切り出して接着しておき上面に接着。

下面はフラット形状なので1枚のバルサ材で接着。

左右の翼端を接着した主翼全体。

主翼中央後縁部分に2mmバルサを使用してエルロンホーン取付け用の溝を設けて接着し、その上から後縁材を接着します。

主翼を胴体に固定する4mmボルトの受け側をベニヤでコの字型に切り出し、4mm爪付きナットを埋め込んでから胴体に接着します。

主翼側のボルト固定部分に補強板となるベニヤ板を貼り、4mmボルトを通します。

エルロン製作

図面の寸法より少し大きく切り出し、ヒンジ取り付け部の前縁をV型カットした際に希望通りの寸法に合わせます。

エルロン前縁をV型にカットしたあとエルロンホーン差込部分を穴あけ加工しエルロンを仮に取り付けてみます。

エルロンの寸法は図面よりもやや大きめに作っています。

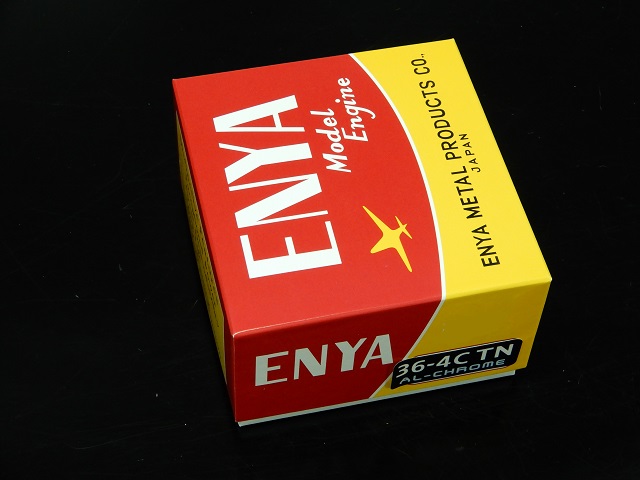

P. VALLEY 1500L に搭載するエンジンは 「ENYA 36-4C AL-CHRO TN 」

4C40クラスのエンジンを搭載するにあたり現在販売されているのは

① SAITO FA-40a

② ENYA 36-4C AL-CHRO TN

③ ENYA 41-4C

この3機種のみで、以前から使ってみたかった ENYA 36-4C AL-CHRO TN にしました。

SAITO FA-30SHを ズリンZ526 で使用していることもあり、次の4サイクルはENYAを搭載したかったというのも理由のひとつになります。

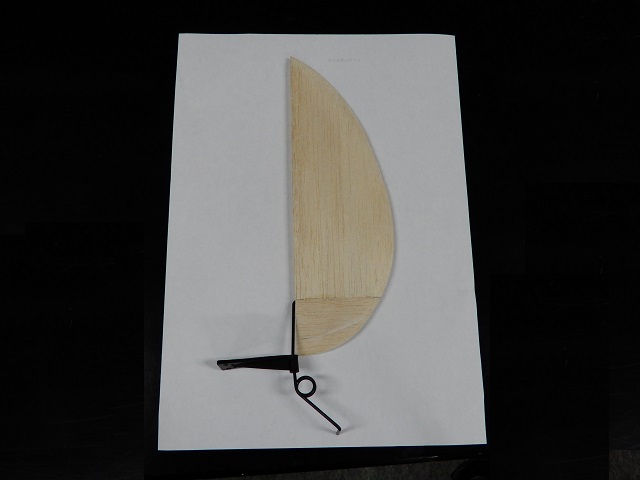

テールギヤの製作、設計図では2mmピアノ線をラダーに直接取り付けられているのですが、着陸時にラダーを損傷した経験からボディ後端部で荷重と衝撃を受け止める構造の製品を取り付けます。

ボディ後端部に取り付けるベースはプラスチック製でピアノ線をコイルスプリング形状にして衝撃を和らげる構造としています。

ピアノ線の先端はラダーに差し込むようになっています。

ボディ後端部にプラスチックベースを取り付けるためのベニヤを接着し、プラスチックベースはタッピングスクリュウでベニヤに固定します。

エレベーター左右を結ぶコの字型金具を2mmピアノ線で作り仮固定。

水平尾翼にエレベーターを仮付け

操縦席後ろのポッドの製作。

正式名称は不明ですが、実機に於いて開放型操縦席の場合に風圧から操縦士を防護することと、着陸事故で前のめりに突っ込んだり横転することによる乗員保護の目的があるそうです。

生地完成となりました。

胴体と主翼にフィルムを貼り、エンジンとメカを搭載すれば完成。

「 P.VALLEY 1500L 」のフィルム貼りを行いました。

この機体の特徴であるトラス構造がわかるように、透かしタイプのホワイトフィルムを使用。

風防とパイロット人形はこのあとに取り付けます。

ラジコン・エアクラフト・テクニックの高橋さんのカラーリングを参考にアレンジして、各々のフィルムを貼っています。

エンジン、サーボ&リンケージ、受信機、バッテリーを搭載すれば飛行可能となります。

風防を取り付け、パイロットの搭乗。

ENYA 36-4C AL-CHRO TN エンジンの搭載

プロペラはAPC 11×6

スピンナーに加工が必要だったのと、スピンナーを取り付けた事によりプロペラ取付け用ダブルナットが掛からないため、プロペラワッシャーを他のエンジンのパーツに変更して解決。

エンジンブリーザーからの排出パイプは胴体下へ

胴体内のサーボ取り付け用サーボベッドは、ラジコン技術に記載されている図面をコピーし、使用するサーボとスイッチに合わせて寸法を決めています。

サーボベッドの製作でエレベーターとラダーサーボ用サーボベッドは前後に2分割した構造で前側にスロットルサーボとスイッチを取り付ける構造となります。

スイッチを内蔵にしてスイッチレバーを取り付けて胴体外に出し、押してON、引いてOFFにします。

バッテリーは燃料タンクの後ろに配置し、ヒノキ材で固定します。

今回搭載したメカ類は下記の製品です。

全サーボ・・・・・・・・・・・ CORONA DS-329MG

受信機・・・・・・・・・・・・ SANWA RX-631

受信機用バッテリー・・・・・・ LiFeバッテリー KKHOBBY 6.6V 850mA

受信機用電子スイッチ・・・・・ フタバハイブリッドESW-1J

ロッドアジャスター・・・・・・ テトラ ロッドアジャスターML

ピアノ線・・・・・・・・・・・ テトラ ピアノ線 1.2x500

主翼のエルロンサーボは70年代風に1サーボ仕様にしています。

主翼スパーを重心としていますが重心位置を合わせるため、エンジン下に210gのオモリが必要でした。

アルミホイール用のバランスウェイトを使用して貼り付けています。

重量を測定してみると

主翼 638g

胴体 1,478g

合計 2,116g

目標が1,900g以内だったのでかなりオーバーしましたが、重心位置合わせの210gを差し引くと1,906gなので、

バランスウェイト分が超過したようです。

カバーリングのフィルムに軽量タイプを使用すれば、もう少し軽くなったかもしれないですね。

これで完成しましたがエンジンの慣らしが必要なので、YFC飛行場で慣らし運転を行います。

主翼と胴体の間にエンジンの排気オイルの流入を防止するため、シリコンボンドを使って隙間を埋めるシーリングを施工しました。

主翼にラップを貼り、胴体にシリコンボンドを塗布したあと主翼を胴体に固定します。

1日程度経過したあとに主翼を外し、はみ出ている部分を切り落として完了。

赤矢印の部分がシリコンボンドの胴体内側にはみ出た部分で、胴体外側にはみ出た部分は切り落としています。

ここに主翼を装着することで隙間が無くなり、エンジンからの排気オイルの流入を防ぎます。

ブラーボ91でJR大会出場